季刊专栏

东尼.克雷格

游景涵 / 羅芙奧季刊第25期 2018夏 / 2018-05-23

在60、70年代末,我根本对于雕塑艺术没有兴趣,并不想要雕刻、或是复制,让我真正感兴趣的是我可以如何运用这些材料,这些材料如何影响我,对我而言这才是雕塑的核心。

备受国际重要机构和藏家肯定的重量级英国雕塑家东尼.克雷格1949年生于利物浦,1977年移居德国。1982年参加第七届德国卡塞尔文件展、1988年荣获英国伦敦泰特美术馆颁发的透纳奖,同年代表英国参加第43届威尼斯双年展。

2011年于巴黎罗浮宫举办个展,被喻为是继现代雕塑大师亨利.摩尔〈Henry Moore〉后的接班人。克雷格就学于英国皇家艺术学院时,早已开始探讨材质所赋予物质本身与自然界的关系,观察它们如何激荡起人们新的意识和关联性。透过时代的变迁和日新月异的技术,克雷格取得更多媒材进行实验性的创作机会。自1970年至今,每相隔五年都能见到克雷格作品有阶段性的突破与成长,从最早使用现有物件的组合到90年代慢慢变形,透过物品彼此的联结、并置、堆叠、扭转所形成的种种不规则形体、克雷格创造出挑战空间思维的可能性。

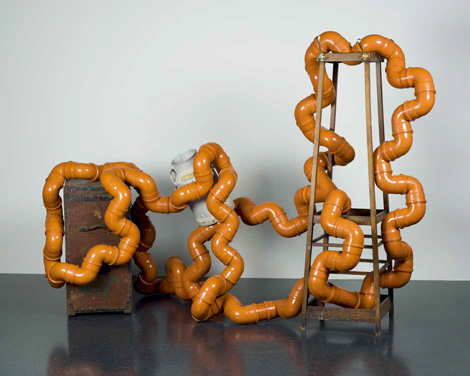

2011年于巴黎罗浮宫举办个展,被喻为是继现代雕塑大师亨利.摩尔〈Henry Moore〉后的接班人。克雷格就学于英国皇家艺术学院时,早已开始探讨材质所赋予物质本身与自然界的关系,观察它们如何激荡起人们新的意识和关联性。透过时代的变迁和日新月异的技术,克雷格取得更多媒材进行实验性的创作机会。自1970年至今,每相隔五年都能见到克雷格作品有阶段性的突破与成长,从最早使用现有物件的组合到90年代慢慢变形,透过物品彼此的联结、并置、堆叠、扭转所形成的种种不规则形体、克雷格创造出挑战空间思维的可能性。享誉国际的雕塑大师也曾于2013年于台湾国立美术馆展出为期三个月的个展,其中也包含了本次拍品《麦可马克》。在克雷格的作品中,不难察觉其雕塑作品多带有机械器材的形体、且在不规则的多方角度中亦能看见人脸,若有似无的细节就藏在作品当中,好似孩童望向天际中的白云,寻找可辨识的图样那般兴奋,作品中的蛛丝马迹也透露出克雷格过往的经历,例如早期1970年代的作品就曾使用许多拾得的塑胶制品创作,排列出缤纷的人像,建立自己的艺术语汇,同时,不免引人省思看似欢乐的图像对于环境带来何种冲击。艺术家曾自述:“在1960、1970年代末,我根本对于雕塑艺术没有兴趣,并不想要雕刻、或是复制,让我真正感兴趣的是我可以如何运用这些材料,这些材料如何影响我,对我而言这才是雕塑的核心。”

在工业化大量制造的时代,克雷格试图摸索利用各种物质,来实验不同的可能性,也许是因克雷格曾于橡胶研究协会担任过研究中心助理,也曾短暂于冲压铸造厂打工,造就了他的实验精神,取材灵感也常见工业用的工具融入其中。而这些看似抽象、不规则的立体雕塑,部份都是经过电脑运算才能达到如此精准的呈现,尽管克雷格有多位助手在工作室协助作品的完成,但艺术家还是坚持手作且有始有终的逐一完成成品。《麦可马克》此作品也是艺术家向团队中的其中ㄧ位重要技术人员麦可致意之作,麦可在艺术家身边已工作超过二十余年,也因为有了麦可的技术,帮助艺术家突破技术上的困难,才能造就许多作品的诞生。尽管有了科技和电脑制图等协助,艺术家依旧坚持手绘构图、手工制作铜雕中的原有的铸造模型。

在工业化大量制造的时代,克雷格试图摸索利用各种物质,来实验不同的可能性,也许是因克雷格曾于橡胶研究协会担任过研究中心助理,也曾短暂于冲压铸造厂打工,造就了他的实验精神,取材灵感也常见工业用的工具融入其中。而这些看似抽象、不规则的立体雕塑,部份都是经过电脑运算才能达到如此精准的呈现,尽管克雷格有多位助手在工作室协助作品的完成,但艺术家还是坚持手作且有始有终的逐一完成成品。《麦可马克》此作品也是艺术家向团队中的其中ㄧ位重要技术人员麦可致意之作,麦可在艺术家身边已工作超过二十余年,也因为有了麦可的技术,帮助艺术家突破技术上的困难,才能造就许多作品的诞生。尽管有了科技和电脑制图等协助,艺术家依旧坚持手绘构图、手工制作铜雕中的原有的铸造模型。对于艺术家而言,人们时常着重在表象或是倾向理解具有功能性的物品,好比一张大理石的桌子在大多数人眼中仅仅是一张“桌子”,但雷格看见的却是大自然塑形的力量、经过上万年地层压力和矿物层层堆叠出的肌理,所造就的一件产物,其表面之下才是他有意探索的雕塑层面。“雕塑是十分不同凡响的东西,与它的实用价值无关,它们并不应该被坐着......它拓展了我们的想像力,媒材本身就是语汇,它即是语言的根基。”自然界中所见到的那些壮丽钟乳石,不也是历经些百年才生长一公分、千万年才形成的奇景吗?同样的,如果能再多花一点时间观察克雷格的作品,你会发现即使是人造的物件,作品却有如有机体一般,时时刻刻与自然相呼应,虽是静止却同时保有流动性,随着光影改变而延续生命的周期,由其可见于户外大型不锈钢之作,映出周边景色。

如今,在世界各地的美术馆皆可见到克雷格标志性的作品,除了英国的泰特美术馆的三个分馆皆有馆藏之外,其作品也藏于比利时现代艺术博物馆、芝加哥当代艺术博物馆、日本金泽21世纪美术馆、挪威奥斯陆的国立艺术、建筑和设计博物馆、苏菲雅王后国家艺术中心博物馆、加拿大国家美术馆、韩国大邱美术馆等。观赏克雷格作品之时总能激荡起观者的多重联想,这才是其作品耐人寻味之处。