季刊專欄

東尼.克雷格

游景涵 / 羅芙奧季刊第25期 2018夏 / 2018-05-23

在60、70年代末,我根本對於雕塑藝術沒有興趣,並不想要雕刻、或是複製,讓我真正感興趣的是我可以如何運用這些材料,這些材料如何影響我,對我而言這才是雕塑的核心。

備受國際重要機構和藏家肯定的重量級英國雕塑家東尼.克雷格1949年生於利物浦,1977年移居德國。1982年參加第七屆德國卡塞爾文件展、1988年榮獲英國倫敦泰特美術館頒發的透納獎,同年代表英國參加第43屆威尼斯雙年展。

2011年於巴黎羅浮宮舉辦個展,被喻為是繼現代雕塑大師亨利.摩爾〈Henry Moore〉後的接班人。克雷格就學於英國皇家藝術學院時,早已開始探討材質所賦予物質本身與自然界的關係,觀察它們如何激盪起人們新的意識和關聯性。透過時代的變遷和日新月異的技術,克雷格取得更多媒材進行實驗性的創作機會。自1970年至今,每相隔五年都能見到克雷格作品有階段性的突破與成長,從最早使用現有物件的組合到90年代慢慢變形,透過物品彼此的聯結、併置、堆疊、扭轉所形成的種種不規則形體、克雷格創造出挑戰空間思維的可能性。

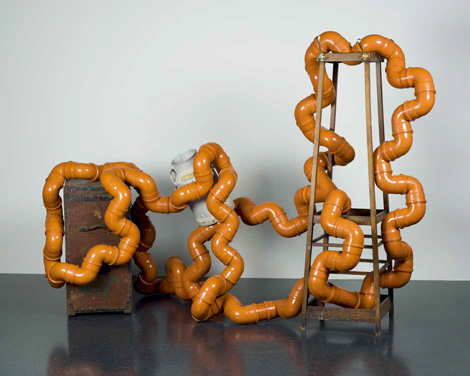

2011年於巴黎羅浮宮舉辦個展,被喻為是繼現代雕塑大師亨利.摩爾〈Henry Moore〉後的接班人。克雷格就學於英國皇家藝術學院時,早已開始探討材質所賦予物質本身與自然界的關係,觀察它們如何激盪起人們新的意識和關聯性。透過時代的變遷和日新月異的技術,克雷格取得更多媒材進行實驗性的創作機會。自1970年至今,每相隔五年都能見到克雷格作品有階段性的突破與成長,從最早使用現有物件的組合到90年代慢慢變形,透過物品彼此的聯結、併置、堆疊、扭轉所形成的種種不規則形體、克雷格創造出挑戰空間思維的可能性。享譽國際的雕塑大師也曾於2013年於台灣國立美術館展出為期三個月的個展,其中也包含了本次拍品《麥可馬克》。在克雷格的作品中,不難察覺其雕塑作品多帶有機械器材的形體、且在不規則的多方角度中亦能看見人臉,若有似無的細節就藏在作品當中,好似孩童望向天際中的白雲,尋找可辨識的圖樣那般興奮,作品中的蛛絲馬跡也透露出克雷格過往的經歷,例如早期1970年代的作品就曾使用許多拾得的塑膠製品創作,排列出繽紛的人像,建立自己的藝術語彙,同時,不免引人省思看似歡樂的圖像對於環境帶來何種衝擊。藝術家曾自述:「在1960、1970年代末,我根本對於雕塑藝術沒有興趣,並不想要雕刻、或是複製,讓我真正感興趣的是我可以如何運用這些材料,這些材料如何影響我,對我而言這才是雕塑的核心。」

在工業化大量製造的時代,克雷格試圖摸索利用各種物質,來實驗不同的可能性,也許是因克雷格曾於橡膠研究協會擔任過研究中心助理,也曾短暫於沖壓鑄造廠打工,造就了他的實驗精神,取材靈感也常見工業用的工具融入其中。而這些看似抽象、不規則的立體雕塑,部份都是經過電腦運算才能達到如此精準的呈現,儘管克雷格有多位助手在工作室協助作品的完成,但藝術家還是堅持手作且有始有終的逐一完成成品。《麥可馬克》此作品也是藝術家向團隊中的其中ㄧ位重要技術人員麥可致意之作,麥可在藝術家身邊已工作超過二十餘年,也因為有了麥可的技術,幫助藝術家突破技術上的困難,才能造就許多作品的誕生。儘管有了科技和電腦製圖等協助,藝術家依舊堅持手繪構圖、手工製作銅雕中的原有的鑄造模型。

在工業化大量製造的時代,克雷格試圖摸索利用各種物質,來實驗不同的可能性,也許是因克雷格曾於橡膠研究協會擔任過研究中心助理,也曾短暫於沖壓鑄造廠打工,造就了他的實驗精神,取材靈感也常見工業用的工具融入其中。而這些看似抽象、不規則的立體雕塑,部份都是經過電腦運算才能達到如此精準的呈現,儘管克雷格有多位助手在工作室協助作品的完成,但藝術家還是堅持手作且有始有終的逐一完成成品。《麥可馬克》此作品也是藝術家向團隊中的其中ㄧ位重要技術人員麥可致意之作,麥可在藝術家身邊已工作超過二十餘年,也因為有了麥可的技術,幫助藝術家突破技術上的困難,才能造就許多作品的誕生。儘管有了科技和電腦製圖等協助,藝術家依舊堅持手繪構圖、手工製作銅雕中的原有的鑄造模型。對於藝術家而言,人們時常著重在表象或是傾向理解具有功能性的物品,好比一張大理石的桌子在大多數人眼中僅僅是一張「桌子」,但雷格看見的卻是大自然塑形的力量、經過上萬年地層壓力和礦物層層堆疊出的肌理,所造就的一件產物,其表面之下才是他有意探索的雕塑層面。「雕塑是十分不同凡響的東西,與它的實用價值無關,它們並不應該被坐著......它拓展了我們的想像力,媒材本身就是語彙,它即是語言的根基。」自然界中所見到的那些壯麗鐘乳石,不也是歷經些百年才生長一公分、千萬年才形成的奇景嗎?同樣的,如果能再多花一點時間觀察克雷格的作品,你會發現即使是人造的物件,作品卻有如有機體一般,時時刻刻與自然相呼應,雖是靜止卻同時保有流動性,隨著光影改變而延續生命的週期,由其可見於戶外大型不鏽鋼之作,映出周邊景色。

如今,在世界各地的美術館皆可見到克雷格標誌性的作品,除了英國的泰特美術館的三個分館皆有館藏之外,其作品也藏於比利時現代藝術博物館、芝加哥當代藝術博物館、日本金澤21世紀美術館、挪威奧斯陸的國立藝術、建築和設計博物館、蘇菲雅王后國家藝術中心博物館、加拿大國家美術館、韓國大邱美術館等。觀賞克雷格作品之時總能激盪起觀者的多重聯想,這才是其作品耐人尋味之處。