赏析:

1964年曾梵志生于湖北武汉。不同于大多数的中国当代艺术家, 曾梵志的画源自内心,始终依循着自身的艺术情感表达方式。1990年代初,在他开始职业画家生涯时,曾梵志画中所描绘的深具启示和写意的意象─残暴的屠宰厂景象和医院中残酷成性的医生场景,似乎已反映出这位艺术家对社会文化深入的思考和深刻的现实观。而在他近期天空系列的作品中,曾梵志更再现了当代社会个人体验的细微情感和心理情绪。在大自然中孓然独立的身影,双手插在口袋里,漫不经心地凝视着远方,这种存在主义的意象象徵着一种在现代中国的距离感和冷漠感,代表着不可遏制地急于获取与付出所触发的人与人之间的隔膜和疏离。

曾梵志早期作品即已表现出他对内在心理的细微考察,如他自己所说:“绘画是一个痛苦的过程,它迫使我将画中的人体形态表现出一种痛苦和焦虑。我用悲凉的情态来画人物,他们表达了我想要表达的一切”(香港汉雅轩画廊,1993年,148页,展览目录,《中国1989年后的新艺术》,引自V. C. Doran中曾梵志的话语)。着名批评家黄笃评价曾梵志早期“协和医院”系列作品颇为贴切:“既有杜菲笔触的狂野,又有德·库宁用笔的自由力度,更重要的是他画出了日常经验,也画出了生活记忆以及个人心境,这些生动感人的图像都是画家主观夸张和变形的结果,血腥的肉色粗犷的笔触,人物形象惊恐眼神的处理,也就是他对日常生活的仔细观察和提升。”

曾梵志作品之所以闻名,源自于其强烈的表现主义风格和他直觉的审视力,他审视了巨变中的中国社会所面临的潜在不安。1994年,曾梵志以其着名的“面具”系列确立了自己的在中国当代艺坛的地位。在该系列中,画中的每一个人物都配有一个面具,来隐藏他或她真实的社会人物角色。冷白色和变幻莫测的面具虚饰隐藏了人物的焦虑和情感衝突。曾梵志以此隐喻了中国新的社会局势、抱负与野心以及“新贵们的笨拙动机和行为”(引自2006年皮力,<面具背后中曾梵志的话语>)。

曾梵志创作的主题涉及个人的记忆与经历,其浓厚的表现主义风格源于他对罗伯特·罗森伯格、爱德华·孟克和赵无极等艺术大师作品的深刻理解,并从中发现了技巧与概念和主题之间的珠联璧合。在“面具”之后的“肖像系列”中,曾梵志的艺术表达变得更为直接。他的创作主角抛开了各种面具而单独置于没有佈景的画布上,德国表现主义和肖像画的传统影响依然清晰可见,人物没有画齐,头髮边缘被刮刀处理成衝关怒髮,肌肤不经加工而暴露,富于宗教色彩的光照,凸显了剥去面具的迷失与惊恐。曾梵志对社会文化的理解与关注随着其技巧的成熟而成熟,他超越了专注于社会的认知,进而更深入地探究生活本身的弱点。

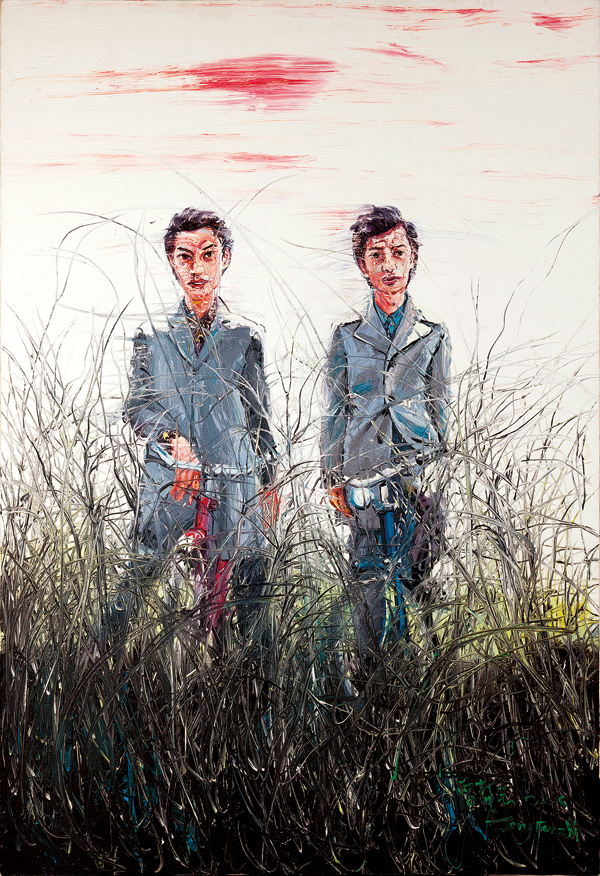

在2004年,曾梵志创造了一种新的绘画风格, 即专注于风景和景中人物形象的艺术作品。这些作品是创新风格效果的统一,几乎是用混沌的线条标誌来显示艺术家的风格,儘管如此,仍不脱离具象派的艺术宗旨。通过在整幅作品上反覆“画”长长的、微微弯曲的线条,营造出满是野草的景观。这种线条製作的堆叠创造出一种和曾梵志的早期作品完全不同的氛围,形成一种网线,它将人们的注意力集中到画面上,而不是简单地留意于画作描写的内容。

此幅创作于2005年的《天空系列》即为曾梵志此一风格的重要创作。以漫漫荒蛮的野草为背景,该作品描写两个典型禁欲主义的、曾梵志式的人物形象,致力于多种层次,立意微妙。他们穿着类似的蓝外衣,让人回味起两种相互矛盾的、文化标誌性的着装规範,即毛泽东时代那种蓝色不合体的服装,和西方高级服装设计师设计的剪裁考究的冬装。两个人物都带着中国年轻人对令人困惑、混沌不清的现代社会的焦虑。他们脸上迷惑和紧张的表情,清晰地表达出骨子里的孤独和困惑,内心里似乎始终不明白自己到底是谁。

画中人物扶着自行车站立的姿态进一步昇华了这幅作品的辛辣。在毛泽东时代的中国,自行车是传统的交通工具,它可以唤起对当时世界的情感。两个人物似乎都捨不得他们的过去,然而好像又不怎么喜欢新的中国。推蓝色自行车的年轻人看起来心烦意乱,穿着一身蓝色,包括他的衬衫和领带。他神情紧张,不开心,眉毛挑起,嘴唇抿着。甚至他自行车的蓝色也显得单调。推红色自行车的那位看起来内心更快乐一点,眉毛上翘,唇上带点苦笑。他藏青色的外套里似乎穿了一件深色的花衬衫,外套袖口中露出衬衫。曾梵志是否在暗示从西方消费至上主义和品牌产品中可以发现某些安慰呢?是否可以通过放弃过去、拥抱新的东西得到某些补偿呢?而事实上,是否可以从根本上解决新一代面临的这种困惑和迷茫呢?甚至是自行车的那种红颜色也给予了某种安慰,因为在中国人的传统上,红色代表吉祥。

但在此刻,两个年轻人都显得很不自在。正如曾梵志所有的肖像画一样,他们的手都很大、原生态、很丰满。手总是显示我们真正的心理状态,即使脸上的面具使我们得以把感情和困惑隐藏起来,但在握手时,却总会流露出我们内心真实的状况。

《天空系列》中的漫漫荒草暗示着曾梵志自身的内在情感和心理过程。贯穿其作品的一个重要且恒久的东西就是他对内在心理和内在世界的关注。草是强大和混乱的、黑暗而险恶、充满生气而精力充沛,如同头脑中令人困惑和错综複杂的思想。野草好像一张网,保护着这两个人,使他们相互隔离,并使他们远离观众。但不受控制的草的野性和广漠,对比白色而又温暖的天际,又暗示了令人恐惧和狂野的情绪同样可以控制和并存。

曾梵志早期作品即已表现出他对内在心理的细微考察,如他自己所说:“绘画是一个痛苦的过程,它迫使我将画中的人体形态表现出一种痛苦和焦虑。我用悲凉的情态来画人物,他们表达了我想要表达的一切”(香港汉雅轩画廊,1993年,148页,展览目录,《中国1989年后的新艺术》,引自V. C. Doran中曾梵志的话语)。着名批评家黄笃评价曾梵志早期“协和医院”系列作品颇为贴切:“既有杜菲笔触的狂野,又有德·库宁用笔的自由力度,更重要的是他画出了日常经验,也画出了生活记忆以及个人心境,这些生动感人的图像都是画家主观夸张和变形的结果,血腥的肉色粗犷的笔触,人物形象惊恐眼神的处理,也就是他对日常生活的仔细观察和提升。”

曾梵志作品之所以闻名,源自于其强烈的表现主义风格和他直觉的审视力,他审视了巨变中的中国社会所面临的潜在不安。1994年,曾梵志以其着名的“面具”系列确立了自己的在中国当代艺坛的地位。在该系列中,画中的每一个人物都配有一个面具,来隐藏他或她真实的社会人物角色。冷白色和变幻莫测的面具虚饰隐藏了人物的焦虑和情感衝突。曾梵志以此隐喻了中国新的社会局势、抱负与野心以及“新贵们的笨拙动机和行为”(引自2006年皮力,<面具背后中曾梵志的话语>)。

曾梵志创作的主题涉及个人的记忆与经历,其浓厚的表现主义风格源于他对罗伯特·罗森伯格、爱德华·孟克和赵无极等艺术大师作品的深刻理解,并从中发现了技巧与概念和主题之间的珠联璧合。在“面具”之后的“肖像系列”中,曾梵志的艺术表达变得更为直接。他的创作主角抛开了各种面具而单独置于没有佈景的画布上,德国表现主义和肖像画的传统影响依然清晰可见,人物没有画齐,头髮边缘被刮刀处理成衝关怒髮,肌肤不经加工而暴露,富于宗教色彩的光照,凸显了剥去面具的迷失与惊恐。曾梵志对社会文化的理解与关注随着其技巧的成熟而成熟,他超越了专注于社会的认知,进而更深入地探究生活本身的弱点。

在2004年,曾梵志创造了一种新的绘画风格, 即专注于风景和景中人物形象的艺术作品。这些作品是创新风格效果的统一,几乎是用混沌的线条标誌来显示艺术家的风格,儘管如此,仍不脱离具象派的艺术宗旨。通过在整幅作品上反覆“画”长长的、微微弯曲的线条,营造出满是野草的景观。这种线条製作的堆叠创造出一种和曾梵志的早期作品完全不同的氛围,形成一种网线,它将人们的注意力集中到画面上,而不是简单地留意于画作描写的内容。

此幅创作于2005年的《天空系列》即为曾梵志此一风格的重要创作。以漫漫荒蛮的野草为背景,该作品描写两个典型禁欲主义的、曾梵志式的人物形象,致力于多种层次,立意微妙。他们穿着类似的蓝外衣,让人回味起两种相互矛盾的、文化标誌性的着装规範,即毛泽东时代那种蓝色不合体的服装,和西方高级服装设计师设计的剪裁考究的冬装。两个人物都带着中国年轻人对令人困惑、混沌不清的现代社会的焦虑。他们脸上迷惑和紧张的表情,清晰地表达出骨子里的孤独和困惑,内心里似乎始终不明白自己到底是谁。

画中人物扶着自行车站立的姿态进一步昇华了这幅作品的辛辣。在毛泽东时代的中国,自行车是传统的交通工具,它可以唤起对当时世界的情感。两个人物似乎都捨不得他们的过去,然而好像又不怎么喜欢新的中国。推蓝色自行车的年轻人看起来心烦意乱,穿着一身蓝色,包括他的衬衫和领带。他神情紧张,不开心,眉毛挑起,嘴唇抿着。甚至他自行车的蓝色也显得单调。推红色自行车的那位看起来内心更快乐一点,眉毛上翘,唇上带点苦笑。他藏青色的外套里似乎穿了一件深色的花衬衫,外套袖口中露出衬衫。曾梵志是否在暗示从西方消费至上主义和品牌产品中可以发现某些安慰呢?是否可以通过放弃过去、拥抱新的东西得到某些补偿呢?而事实上,是否可以从根本上解决新一代面临的这种困惑和迷茫呢?甚至是自行车的那种红颜色也给予了某种安慰,因为在中国人的传统上,红色代表吉祥。

但在此刻,两个年轻人都显得很不自在。正如曾梵志所有的肖像画一样,他们的手都很大、原生态、很丰满。手总是显示我们真正的心理状态,即使脸上的面具使我们得以把感情和困惑隐藏起来,但在握手时,却总会流露出我们内心真实的状况。

《天空系列》中的漫漫荒草暗示着曾梵志自身的内在情感和心理过程。贯穿其作品的一个重要且恒久的东西就是他对内在心理和内在世界的关注。草是强大和混乱的、黑暗而险恶、充满生气而精力充沛,如同头脑中令人困惑和错综複杂的思想。野草好像一张网,保护着这两个人,使他们相互隔离,并使他们远离观众。但不受控制的草的野性和广漠,对比白色而又温暖的天际,又暗示了令人恐惧和狂野的情绪同样可以控制和并存。